T2K実験が反ニュートリノ出現現象に関する初めての結果を発表

T2K実験において、J-PARCから出射された反ミューニュートリノビーム中に、3個の反電子ニュートリノ事象候補をスーパーカミオカンデで観測

宇宙において物質の存在が反物質よりも非常に上回っていることは、物質と反物質とで異なる何か隠れた物理法則が存在することを直接示しています。この新たな法則を探索する際に焦点となる1つの現象が、近年発見されたニュートリノ振動です。その新たな物理法則の探索には、ニュートリノ振動と反ニュートリ振動の比較が必要になると考えられています。

今回、T2K実験グループは反ミューニュートリノビーム中に3個の反電子ニュートリノ事象を観測しました。これはT2K実験で最初の反ニュートリノ出現事象探索の結果です。反ミューニュートリノ消失現象に関しては今年すでに観測していますので、こちらをご覧ください。ニュートリノや反ニュートリノの出現現象や消失現象はニュートリノ振動と呼ばれ、ニュートリノの質量固有状態とフレーバー固有状態の量子力学的干渉によって起こります。

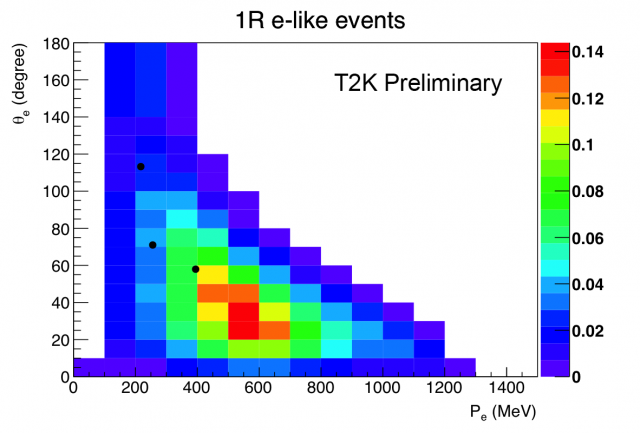

T2K実験は2014年5月に反ニュートリノモードでのデータ取得を開始し、2015年6月に最初のランを終了しました。その間、反ニュートリノデータの取得目標の10%にあたるデータを取得しました。それより以前は、2010~2013年にかけてニュートリノモードでデータを取得し、ミューニュートリノビームからの電子ニュートリノ出現現象の存在を確実にしました。そのニュートリノモードの結果をもとにすると、反ニュートリノモードのデータ中には1.8個の背景事象を含む3.8個の反電子ニュートリノ事象が期待されました。しっかりした結論を引き出すには3個の事象数ではまだ少なすぎるということはありますが、今回の結果はT2K実験における最初の反電子ニュートリノの結果になります。

これらの事象観測は、T2K実験が反ニュートリノ振動探索を行う高い能力を持っていることを実証するものです。T2K実験はこの秋に再び反ニュートリノモードで実験を行い、現在手にしているよりも2倍以上のデータを取得する予定です。そのデータは反電子ニュートリノ出現事象を明らかに観測するのに十分な量となるでしょう。

反電子ニュートリノ出現事象の探索は、CP対称性‐反物質を鏡を通して左右反対に見たときに物質と同じ振舞をすることを規定する性質‐の研究における次の段階となるものです。ニュートリノにおけるCP対称性の破れは、反ニュートリノがニュートリノとは異なる振動を行う現象として現れます。そしてもしそれがあれば、今日の宇宙で物質と反物質でが非対称に存在している(物質ばかりで反物質がほとんどない)起源を解く強力な手ががりになります。

T2K実験でのニュートリノモードの結果は、CP対称性がニュートリノによって破れているかもしれないという示唆を初めて与えました。もしそうだとしたら、反電子ニュートリノ出現事象の頻度は抑制されることになります。しかし、現在の統計量ではそれに関してまだ確かなことは言えません。したがって、T2K実験では大きな信号量を得るために十分多くのデータを溜める必要があり、そのためには十分長時間にわたってランを継続する必要があります。

T2K実験グループは、今回の反電子ニュートリノ出現現象の結果を発表すると同時に、反ミューニュートリノ消失現象の観測結果も更新しました。この解析では、反ミューニュートリノ事象選別後に103.6個の事象が観測されると期待されましたが、実際に観測されたのはたった34個でした。この明らかな反ニュートリノ消失の信号は、T2K実験グループが持っている反ニュートリノ混合角に対する世界最高精度をさらに向上させました。

これらの結果は、Melody Ravonel Salzgeber博士(ジュネーブ大学)がウィーンで開かれたヨーロッパ物理学会高エネルギー物理学部会(EPS-HEP 2015)において7月23日に発表し、続いて田中秀和博士(東京大学宇宙線研究所)がKEK/J-PARCで開かれたセミナーで、Kendall Mahn教授(ミシガン州立大学)が米国フェルミ加速器研究所で開かれたセミナーでそれぞれ発表しました。

これらの結果はJ-PARC加速器施設の多くの協力により得ることができました。

T2K実験の論文(PRL, 2011年発表)が引用数1000を達成

T2K実験グループが2011年にPhysical Review Letter誌に発表した最初の重要な論文「Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator-produced Off-axis Muon Neutrino Beam」が、論文引用数1000を達成しました。これは、学術論文検索 INSPIRE で「著名な論文」とされる数の2倍にあたります。物理学の世界で我々の論文が大きな価値を認められていることに誇りを感じます。

T2K実験が反ニュートリノビームで最初のイベントを観測

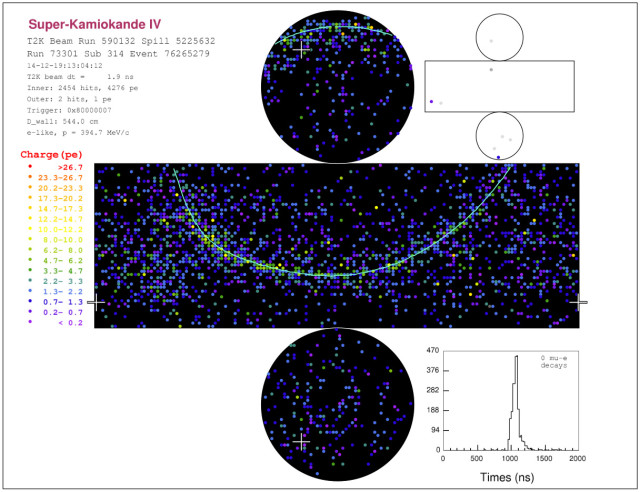

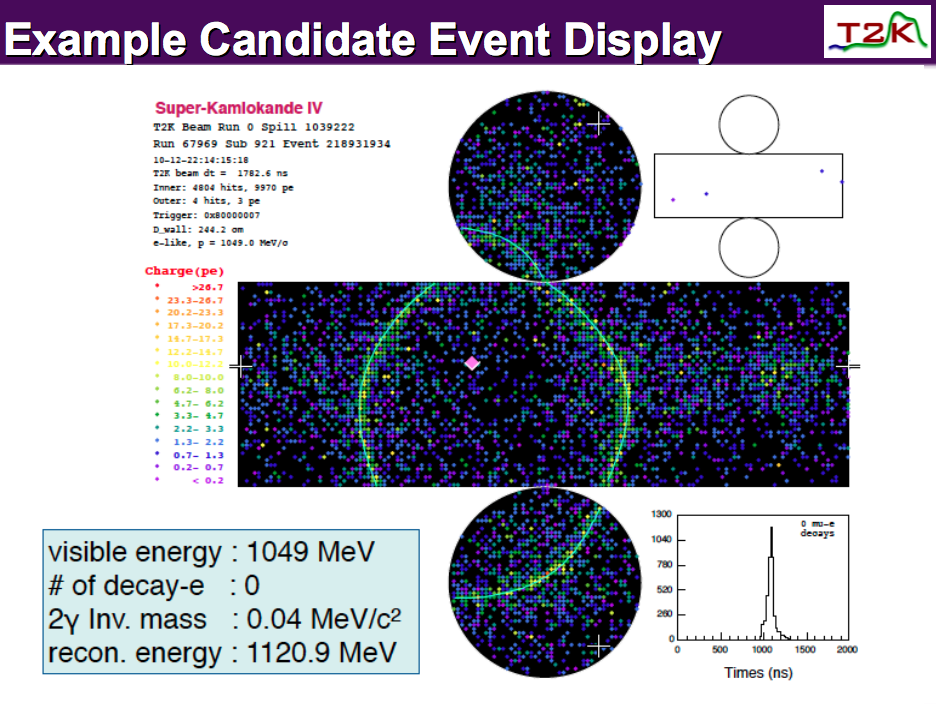

- 反ニュートリノビームモード時にスーパーカミオカンデで観測されたイベント

T2K実験では、陽子ビームをグラファイト(炭素)標的に衝突させてニュートリノビームを作ります。この陽子と炭素原子核の衝突で多くのパイ中間子が生成されますが、パイ中間子には正の電荷を持つものと負の電荷を持つものの両方があります。パイ中間子は3台の電磁ホーンを通り、磁場によって運動方向を曲げられます。電磁ホーンの電流の向きを変えることで、スーパーカミオカンデに向けて放たれるパイ中間子のうち、正の電荷を持つものを収束させたり、逆に、負の電荷を持つものを収束させたりすることができます。正の電荷を持つパイ中間子は、すぐにミューニュートリノと反ミューオンに崩壊します。一方、負の電荷を持つパイ中間子は反ミューニュートリノとミューオンに崩壊します。このことは、T2K実験では、電磁ホーンの電流の向きを変えることにより、ほぼミューニュートリノからなるビーム、あるいはほぼ反ニュートリノビームからなるビームのどちらかを選べることを意味します。(ミューオン、反ミューオン、および残留パイ中間子は、標的の約100メートル下流に設置されたもう1つのグラファイト層によって止められます。)

反ニュートリノの振動を、ニュートリノの振動と比較することによって、科学における最も深遠な謎の1つを解く手掛かりを得ることができるかもしれません。その謎とは、ビッグバンにより宇宙の始めに同量の物質と反物質が生成されたと信じられているにも関らず、なぜ現在の宇宙は全て物質だけで成り立っているように見えるのか、ということです。ニュートリノ振動と反ニュートリノ振動の違いがこの答えを与えてくれる可能性があり、もしその違いが実際に存在すれば、CP対称性の破れと呼ばれる現象の1つの例になります。今回の反ニュートリノビームモードにおけるデータ取得開始の成功は、レプトンセクターでのCP対称性の破れを探る旅の始まりを告げるものです。

反ニュートリノビームモードでのデータ取得のもう1つ目的は、反ミューニュートリノの反応断面積の測定を行うことです。

T2K実験がDiscovery誌の選ぶ2013年トップ100の科学成果にランクイン

T2K実験の電子ニュートリノ出現事象の発見が、科学全分野における2013年トップ100の成果の1つとしてDiscover誌に選ばれました。選ばれた全部のリストは2014年1/2月号に掲載されます。“我々は、研究成果自身のインパクトとその研究分野に与える影響をもとにトップ100の成果を選んだ。”とDiscover誌の編集者は言っています。100個の成果のうち数学/物理分野は9個のみで、T2K実験の“フレーバーを変えるニュートリノの発見”(詳しい内容はここを参照)は66番目でした。

T2K実験ビームグループが2013年度諏訪賞を受賞

T2K実験ニュートリノビームグループが、高エネルギー加速器科学研究奨励会から2013年度諏訪賞を受賞されました。受賞の理由は、世界最大強度のニュートリノビーム施設の建設と運転によって電子ニュートリノ出現現象の発見に貢献したことです。当ビームグループは、J-PARCメインリングから引き出された陽子ビームをモニターし、ニュートリノ生成標的や電磁ホーン、崩壊領域へ導く装置の設計・運転・保守に責任を持って貢献しています。おめでとうございます。

T2K実験共同研究者の市川温子博士が第1回湯浅年子賞を受賞

自然科学において顕著な研究成果を挙げた女性研究者に対して贈られる「第1回 湯浅年子賞」の受賞者に、京都大学の市川温子准教授が選ばれました。この賞は湯浅年子博士(1909-1980)を記念して設立された賞で、博士はフランスのコレージュ・ド・フランス原子核化学研究所およびオルセー研究所において物理学に優れた功績を残しました。市川准教授は、T2K実験での電子ニュートリノ出現現象の観測における重要な功績を認められて受賞されました。おめでとうごさいます。

ミューニュートリノが電子ニュートリノへ転換することを決定的に示す論文をT2K実験グループが発表

T2K国際共同実験グループは、高純度のミューニュートリノビームがJ-PARC加速器施設からスーパーカミオカンデ地下ニュートリノ検出器までの295kmの距離を飛行する間に、電子ニュートリノが出現することを確実に観測したことを報告する論文を発表しました。もしこのタイプの振動現象が無かった場合に期待される事象数4.92±0.55に対し、実際には電子ニュートリノ事象が28回観測されました。この結果はニュートリノ振動が無いという仮定を7.3σの統計的有意性をもって棄却します。つまり、もし純粋にバックグラウンドのみで今回観測されたような多くの事象を観測するとすれば、その確率は0.00000000001よりも小さいということになります。したがって、T2K実験グループが発表した新しい論文は、ミューニュートリノビーム中に電子ニュートリノが出現する事象の存在を決定的に確立しました。このニュートリノ振動現象を記述するパラメーターに対して、T2K実験は δCP=0 (詳しい情報はニュートリノQ&Aをご覧ください。) を仮定した場合、sin2(2θ13) のベストフィット値として、質量階層状態が“順階層”の場合 0.140+0.038-0.032、“逆階層”の場合 0.170+0.045-0.037 を報告しました。今回発表された結果は、2010年1月から2013年5月までに取られたデータを解析して得られました。この間にJ-PARCの陽子ビーム強度は着実に向上し、パルス当たりの陽子数が1.2×1014個という世界記録を伴い220kWの連続運転を達成しました。

T2K実験が電子ニュートリノ出現事象を初めて観測!

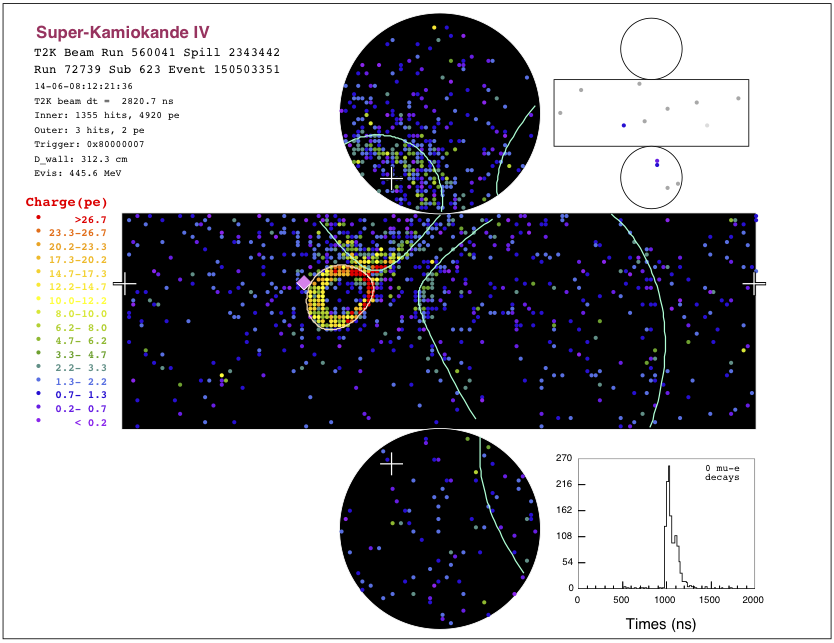

電子ニュートリノ出現事象の例:スーパーカミオカンデで得られたT2Kビーム事象.

T2K実験グループから最近発表された結果は、物理学における最大の未解決問題の1つ、すなわち、ビッグバンによって物質と反物質は同じ数だけ生み出されたはずであるにも関らず、なぜ現在の宇宙には物質しかないのか、という問いに答えることに対して一歩を踏み出す結果となりました。

今回のT2K実験の結果は、CP対称性の破れと呼ばれる物質/反物質の非対称性についての新たな研究へ道を開く可能性を持っています。1980年と2008年のノーベル物理学賞は、この現象の発見に対して贈られましたが、それは、原子核中の核子を構成する基本粒子であるクォークでの現象であって、ニュートリノでの現象ではありませんでした。初期宇宙におけるCP対称性の破れは、我々が観測できる今日の宇宙が物質優勢であって、反物質がほとんど無いということの理由である可能性があります。ニュートリノにおけるCP対称性の破れの研究は、この先何年もの間、主要な科学的探求の対象になるでしょう。

ニュートリノは、電荷を持たず、かつ知られている粒子の中で最も軽い素粒子です。(電子の質量の100万分の1よりも小さい。) ニュートリノには3つの種類、または“フレーバー”があり、それぞれ電子型、ミュー型、タウ型と呼ばれます。ニュートリノが運動するとき、それらはあるフレーバーから他のフレーバーへ振動することがあります。(より詳しくは、「ニュートリノについて」をご覧ください。) 2011年6月、T2K実験グループは、ミューニュートリノから電子ニュートリノへ変化または“振動”する現象を世界で初めて観測したことを発表しました。

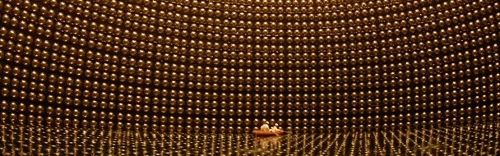

日本で行われているT2K実験において、ミューニュートリノビームは東京から北西約100kmの茨城県東海村にあるJ-PARC(Japan Proton Accelerator Complex)の大強度陽子加速器を用いて生成されます。ニュートリノビームは東海村から295km離れた岐阜県飛騨市神岡町のスーパーカミオカンデ地下検出器に向けて発射されます。(より詳しくは、「T2K実験について」をご覧ください。)

スーパーカミオカンデで測定されたミューニュートリノおよび電子ニュートリノのフラックス(流束)は、振動が無いと仮定した場合に期待されるフラックスと比較されます。T2K実験グループの研究者は、バックグラウンド事象数の期待値が1.5であるのに対し、6個の電子ニュートリノ事象を同定することが出来ました。この新しい結果は、ミューニュートリノビームからの“電子ニュートリノ出現現象”、すなわち、ミューニュートリノが電子ニュートリノに“振動”したことを世界で初めて測定したものです。

しかし、これは大変困難な測定で、それは以下の2つの理由によります。1つ目の理由は、振動の確率がミューニュートリノからタウニュートリノへの振動よりもずっと小さいことが挙げられます。2つ目の理由は、スーパーカミオカンデにおいてニュートリノビームからの電子ニュートリノと見間違える事象が生成される過程が非常に多くあることです。言い換えれば、J-PARCの大強度ビームを使ってさえ、ほんのわずかな数しか電子ニュートリノ出現事象が期待されないため、バックグラウンド事象を間違って同定してしまうことは、非常に大きな問題となります。

これまでの実験では、電子ニュートリノ出現確率の上限値しか報告されていませんでした。すなわち、期待されるバックグラウンドよりも統計的に有意な測定事象数の超過は認められませんでした。したがって今回のT2K実験の結果は、統計的に有意な出現の兆候を世界で初めて得ています。これらの結果は、Physical Review Letters誌で論文審査され公開されました。Physical Review Letters誌は、最も影響力のある物理学術誌の1つとして世界に広く認められています。

CP対称性の破れとその他のニュートリノ物理現象を理解するゴールに向けてさらにステップを歩んでいき、研究における重要で技術的な挑戦を乗り越えるためには、T2K実験のような大きな世界的共同研究が必要になっていくでしょう。これらのニュートリノ振動が起こっていることを検証し、我々の物理量の測定をさらに精密にするためにも、より多くのデータが必要です。

T2K実験はこれら必要なデータを今後数年間で得る予定です。当分の間は、日本の電力システムが2011年3月に起こった地震と津波に伴う発電能力不足から回復するまで加速器は停止しますが、2012年の早いうちに運転を再開できると見込んでいます。今回得られた最初の結果が今後検証された後は、T2K実験は反ミューニュートリノビームでデータを取り、反ニュートリノ振動をニュートリノ振動と比べることで、物質/反物質の非対称の問題を詳しく研究していく予定です。

このウェブサイトの他のページも参照してください。: (T2K実験について, ニュートリノについて)

関連リンク:

ロサンゼルスタイムズの記事:ビッグバンの理解に向けて一歩となるニュートリノの観測

ネイチャー誌ブログ:ニュートリノ実験が物質・反物質の対称性を検証する可能性

ビューポイント:新たなニュートリノ振動,Stephen J. Parke, Physics 4, 57 (2011) – 2011年7月18日刊行

学術論文(Physical Review Letters誌に受理済):加速器によって生成されたオフアクシス・ミューニュートリノビームからの電子ニュートリノ出現の兆候

Physical Review Letters誌に掲載された出現現象の論文タイトル